近日,学院陈震教授在国际顶尖期刊Cell旗下的物理旗舰期刊《Newton》发表论文,建立了周期性加热情况下测试声子弹道热输运的理论框架,为将来尺寸更小、主频更高的高功率芯片等微电子器件的散热问题提供理论指导和数据支撑。

在微电子器件的高度集成化与超高运算速率的今天,芯片线宽已经降至纳米级,主频达GHz量级。当系统的时空特征尺度与半导体材料内热载流子——声子的平均自由程(弛豫时间)相当时,声子输运由扩散向弹道转变,导致经典的傅里叶定律失效。然而,目前绝大多数经典的微纳尺度热测试方法仍然将实验数据拟合于传统的热扩散方程,导致实验方法与所测试的物理现象的不自洽。

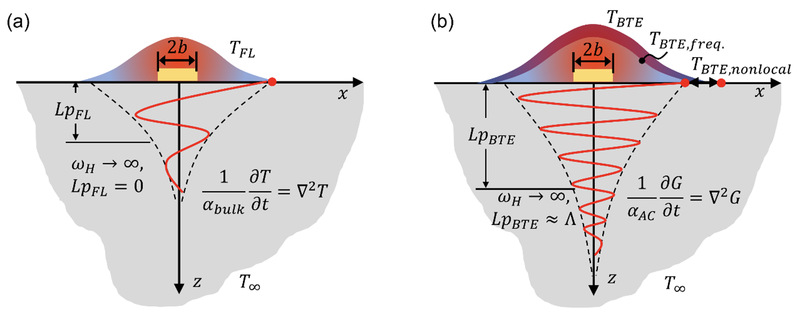

图1:(a)经典扩散输运模型 (b) 准弹道输运模型

玻尔兹曼输运方程(Boltzmann Transport Equation, BTE)可以描述弹道输运问题。然而,该方程为积分-微分方程;即使在“弛豫时间近似”(Relaxation Time Approximation, RTA)情况下仍包含七个自变量,导致难以获得实验工作者偏爱的解析解用于实验数据拟合。为解决上述难题,学院陈震教授和博士生李涛、姜波基于“光子-声子”类比,针对采用周期性加热的一大类实验方法,引入“交流导热系数”(AC thermal conductivity)将玻尔兹曼方程简化为扩散型方程;并借鉴热辐射的“温度滑移”边界条件描述非扩散声子输运过程的“非局域”效应(non-local effect)。基于上述理论框架,任意周期性加热问题的扩散方程解可映射为对应BTE解。基于该理论框架,课题组将经典的3ω方法和瞬态热反射法等微尺度热测试技术拓展到弹道输运区间,并建立了提取硅在内的多种重要半导体材料的“声子谱”的实验方法,有望自洽地回答“哪些平均自由程的声子对导热起关键作用”这一关键科学问题。

据悉,陈震教授带领的极端传热实验室(Lab of Heat Transfer@Extremes)长期专注微尺度传热学与纳米光子学的基础前沿科学研究,这些研究可广泛应用于芯片散热、航天器热管理、微纳医疗、能源和淡水等世界前沿技术问题。

原文链接:https://www.cell.com/newton/fulltext/S2950-6360(25)00084-2

供稿:赵晓冬

审核:王乾乾